「米百俵プレイス ミライエ長岡」息づく歴史

最終更新日 2023年6月30日

まちづくりの原点となった地

「米百俵プレイス ミライエ長岡」の建設される地は、明治3年(1870)6月15日に移転・開校した国漢学校の跡地という歴史的な場所です。戊辰戦争後の長岡藩は、学校・武場(国漢学校)、政事堂(役所)、藩主牧野氏の住居をこの地に一体的に整備し、近代的なまちづくりの原点としました。その後、明治・大正期には市役所・銀行などが建設され、戦後には現代アートの先駆けとなった「長岡現代美術館」や商工会議所などが立地し、産業や文化の振興拠点としても発展してきました。

国漢学校と米百俵の精神

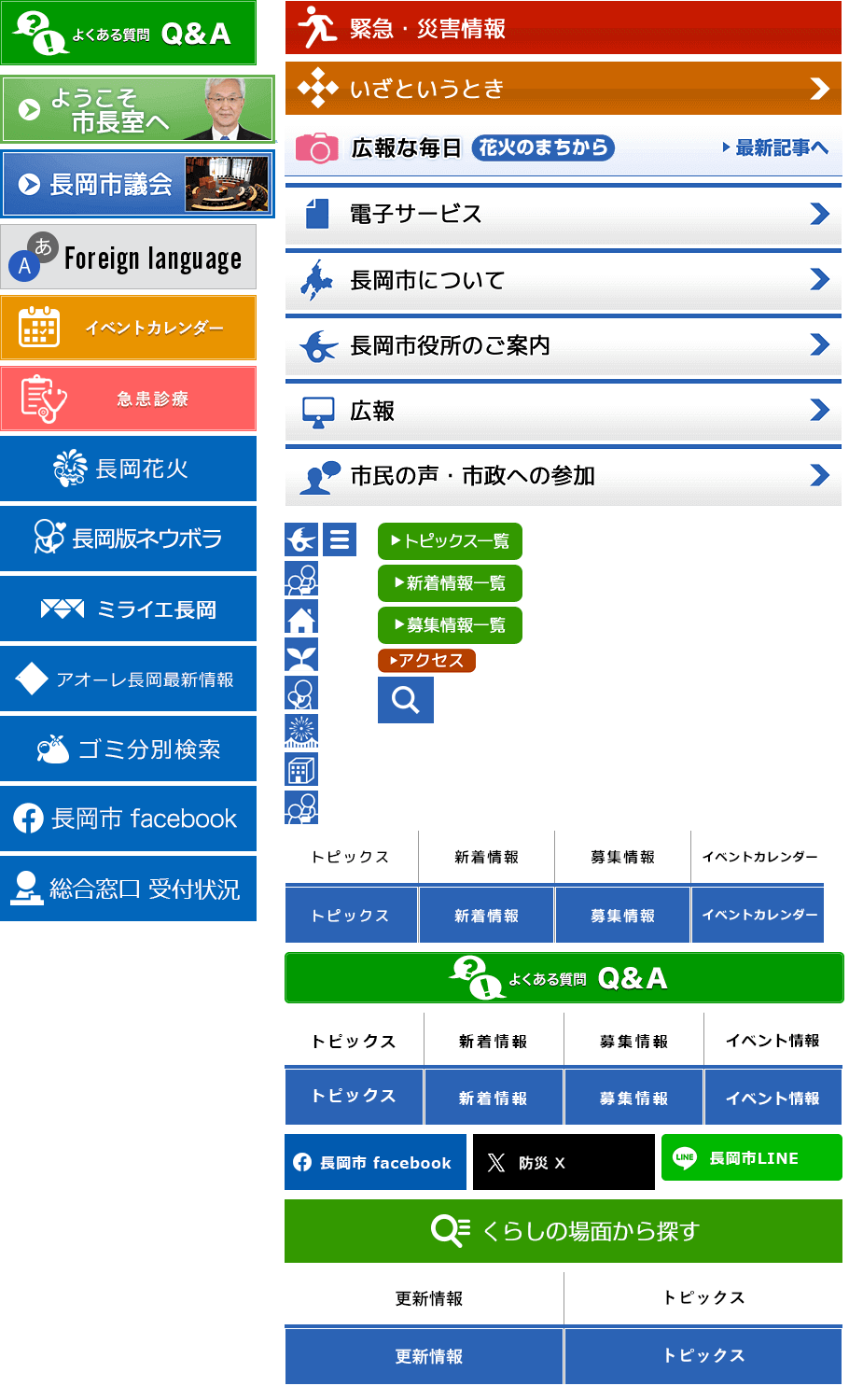

▲小川当知「懐旧雑誌」挿絵

明治初期の大手通り(左上への道が

長岡駅に至る)の様子が描かれている。

左下の建物が国漢学校

明治2年(1869)5月、昌福寺(四郎丸)の一室を借りて開設された国漢学校は、翌年6月15日にこの地に移転・開校しました。漢学に加えて、洋学、医学などの多様な学問を、藩士だけでなく、町人、農民の分け隔てなく学ぶことができる学校が生まれたのです。

国漢学校の流れをくむ長岡の教育によって、様々な分野の最前線で活躍し、現代につながる功績を残した人材が輩出しました。

互尊文庫の理念

▲大正7年(1918)に東坂之上町に

開館した初代互尊文庫

多くの産業人が集まる談話室が設置され、偶然の話し合いが長岡の産業に新しい力を与えました。

互尊文庫で生まれる新しい価値の創造が、近代都市長岡のまちづくりを支えました。

このページの担当

- ミライエ長岡企画推進室 企画担当

- 〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-3-10(米百俵プレイス ミライエ長岡)

TEL:0258-86-6008 FAX:0258-86-6073