カラスの生態と長岡駅周辺におけるカラス対策について

最終更新日 2025年9月10日

カラスの生態について

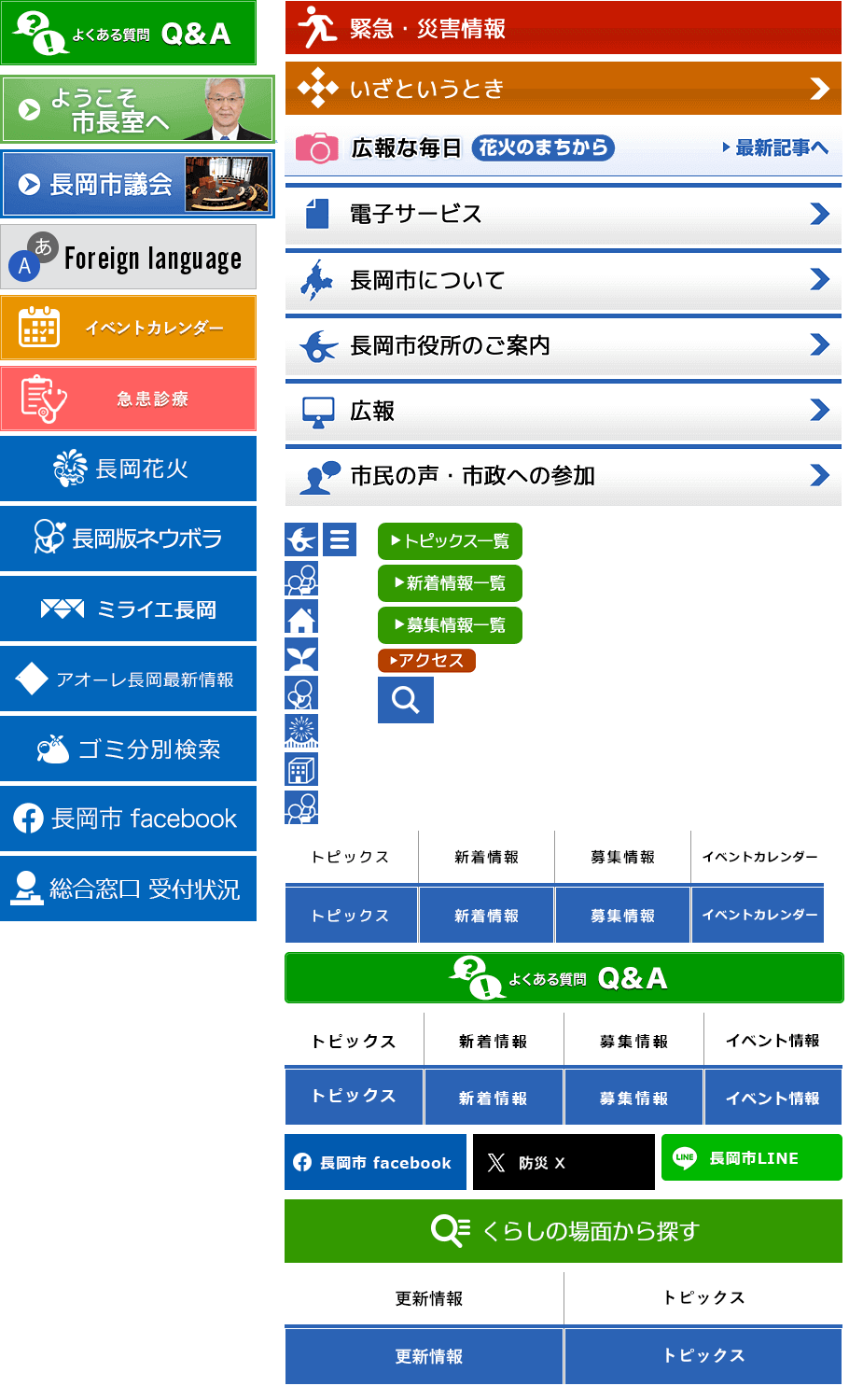

長岡市内には、ハシブトガラスとハシボソガラスという2種類が年間を通して生息しています。さらに10月頃になると、ミヤマガラスという渡り鳥のカラスが、越冬のために大陸から飛来してきます。このミヤマガラスは、3月頃に大陸の繁殖地へ戻っていきます。

見分けるポイントはくちばしの大きさで、ハシブトガラスが一番大きくなっています。

ハシブトガラスとハシボソガラスの繁殖期は2~7月頃で、親鳥は自分のなわばりに巣を作り、子育てが終わるまでそこで過ごします。この期間は、卵やヒナを守ろうと警戒心が強くなっているため、巣がある場所には近づかないよう注意してください。

併せて下記のページもご参照ください。

なお、市ではカラスの巣の撤去はしておりませんので、巣がある場所の所有者(または管理者)にご相談ください。(※環境政策課で駆除業者の紹介は可能です)

カラスは集団でねぐらを作る鳥として知られ、市内のカラスは長岡駅周辺に集まり夜を過ごしています。長岡駅がねぐらとなっている定かな理由は不明ですが、天敵であるタカなどの猛禽類が来ずに安全に寝ることが出来るためなどと考えられています。

長岡駅周辺の集団ねぐらは、繁殖期が終わる8月頃から徐々に増えていきます。これは、子育て中はなわばりで過ごしていた親鳥と、巣立ちしたばかりの若鳥もねぐらに加わるためです。その後10月頃に大陸からミヤマガラスが飛来し始め、12月前後頃にねぐらの規模は最大となります。

生息状況と集団ねぐらの数

長岡市は令和5年度に長岡野鳥の会に委託し、市内の生息状況について調査を行いました。

その結果、市内に通年で生息しているハシブトガラスとハシボソガラスの個体数は、推定で約3,100羽ということが分かりました。このうち、約9割は比較的おとなしい性格のハシボソガラスでした。

また、長岡駅周辺の集団ねぐらについても調査をしたところ、下記の結果となりました。

- 2023年11月 5,345羽

- 2024年1月 5,824羽

比較として、長岡野鳥の会が平成18年度に独自で調査を行った結果が下記になります。

- 2006年10月 8,766羽

- 2006年12月 9,542羽

近年の長岡駅周辺における集団ねぐらの数は、最大で約5,800羽で、平成18年より約3,700羽減っていることが分かりました。

長岡駅周辺におけるカラス対策(市の取り組み)

市では、長岡駅周辺の集団ねぐらによる糞害や鳴き声による騒音といった生活環境被害の軽減を目的に、以下のような取り組みを行っています。

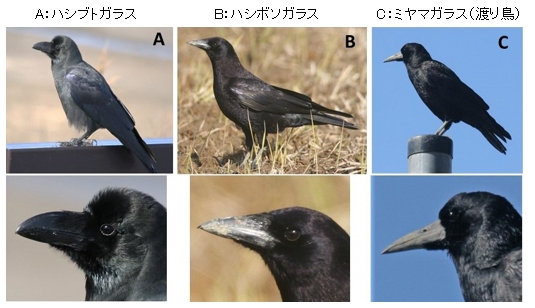

追い払い機器の使用

▲レーザー光線機器

30本以上の赤と緑のレーザー光線が回転しながら放たれる機器を使い、目の焦点が合わなくなることをカラスが嫌がり、追い払うものです。人の目に当たっても害のない出力レベルのレーザーですが、手動で操作するものなので、周囲の人に当たらないよう、細心の注意を払って実施しています。

○LED照明機器

LED照明を応用した機器で、鳥獣の目だけに高い刺激を与えるLED光を照射することで追い払うものです。踏切などレーザー光線機器が使用できない場所があり、主にそこで使用しています。

▲レーザー光線照射の様子

カラスのコミュニケーションを応用した追い払い

▲追い払い装置

令和7年度は、集団ねぐらの規模が大きくなる10月~1月にかけて実施します。

忌避音再生装置による追い払いの実験

▲忌避音再生装置

関係機関との連携

カラス対策についてJR長岡駅(東日本旅客鉄道(株))や東北電力ネットワーク(株)と定期的に情報共有、意見交換の場を設け、連携して対策に取り組んでいます。

国(環境省)への要望

令和6年度から熊本市の呼びかけに賛同し、全国の10以上の自治体と連名で、市街地における鳥類の被害防止対策に対する支援について、国(環境省)へ要望書を提出しています。

効果

対策をしている地域にお住いの方にお話を聞いたところ、様々なお声を頂戴しました。

- 「カラスの姿を見る機会が以前より減ったと感じる」

- 「以前は集団でねぐら入りするカラスの声がうるさく、気持ちが悪かったが、今は苦にならなくなった」

- 「屋上のカラスの糞の清掃を週2回やっていたが、忌避音再生装置を設置してからほとんどしなくなった」

- 「カラスが運んでくるクルミなどが排水管を詰まらせていたが、最近は無くなった」

これからも被害の軽減が持続されるよう、取り組みを継続していきます。

その他

環境政策課では、市民の方向けに鳥類追払い機器の貸出をしております。詳しくはこちらをご覧ください。

このページの担当

- 環境政策課

- 〒940-0015 新潟県長岡市寿3-6-1(環境衛生センター)

TEL:0258-24-0528 FAX:0258-24-6553