水道料金の見直し状況をご報告します

長岡市の水道事業は、約100年にわたり市民生活や社会経済活動を支えてきました。

近年全国で大きな漏水事故が多発しており、本市でも水道管の老朽化が進み、漏水事故のリスクが高まっています。事業コストの上昇や人口減少による減収などにより経営状況が悪化するなかでも、水道施設の着実な更新と強靭化が不可欠であり、生活に欠かせない水道の安全・安心を守り次世代に引き継ぐため、令和8年7月から平均28%の水道料金の見直しを検討しています。

なぜ料金の見直しが必要なの?

① 水道施設・水道管の老朽化

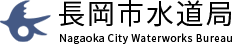

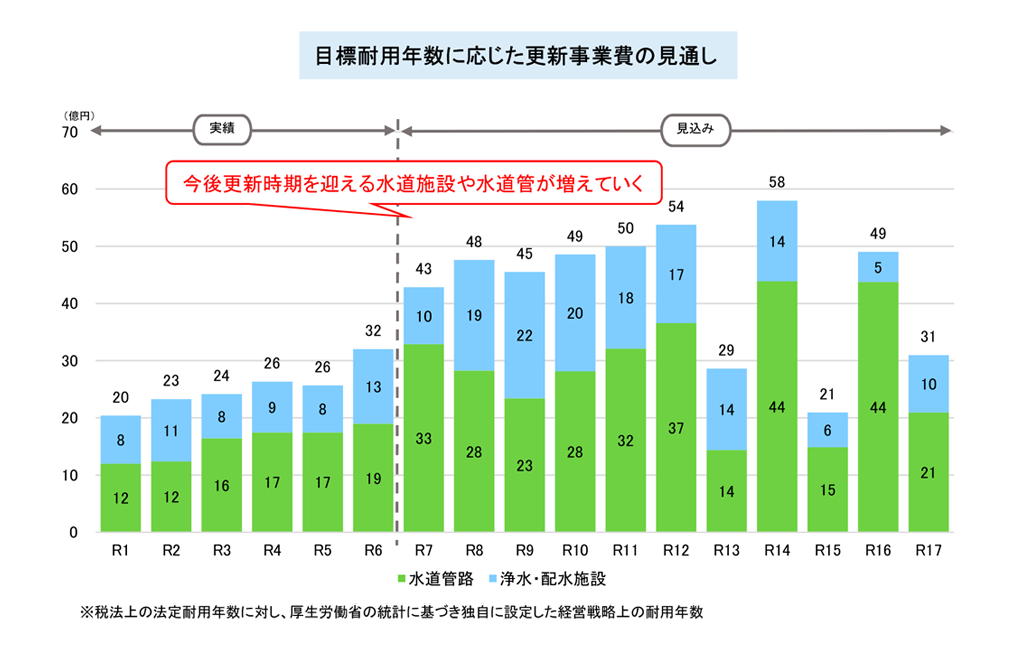

今後もお客様に安定して水をお届けするために、水道施設や水道管(以下「水道施設」とする)を計画的に更新していく必要があります。水道管は、昭和50年代からの事業拡張期に整備されたものが多く、それらが2030年代から一斉に更新の時期を迎えます。更新に合わせて、水道施設の耐震化も進める必要があります。

地震調査委員会による長岡平野西縁断層帯※2の評価が、30年以内にマグニチュード8程度の地震が発生する確率が3%以上のSランクに引き上げられるなか、地震への備えが求められます。適切に水道施設の更新や耐震化を行わないと、地震による漏水や断水のリスクが高まります。

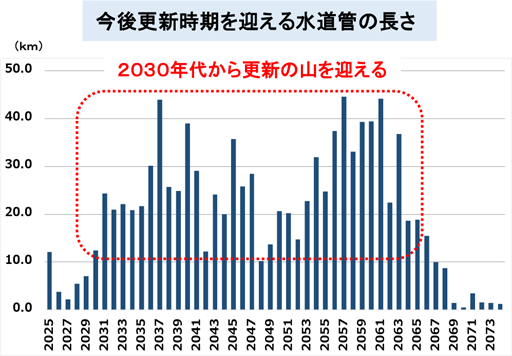

現在、本市の水道管の33.18%が法定耐用年数(40年)を超えており、全国平均の25.37%(R5末)を上回っています。

※1 資産の法定耐用年数を超えている水道管の割合

※2 新潟市の沖合から越後平野南部の長岡平野の西縁にかけて位置する活断層

老朽化により漏水した水道管

老朽化により漏水した水道管 地震により離脱した耐震化されていない水道管

地震により離脱した耐震化されていない水道管

(石川県七尾市)

断水が発生した場合、水道が使えなくなり、日常生活に深刻な影響があります。また、消火栓なども使用できなくなり、火災が発生した場合の消火にも支障が生じるおそれがあります。

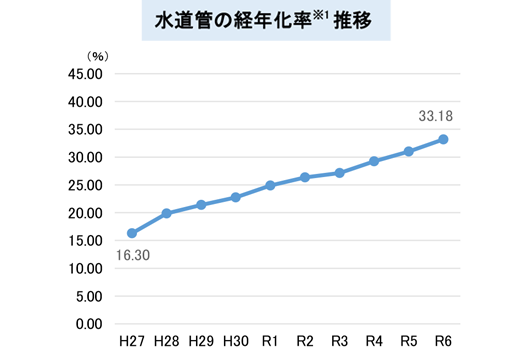

水道管の更新は新しい水道管の設置と同時に古い水道管の撤去を行うため、新設するよりも多くの時間と費用を要します。

市内には約2,400kmの水道管が布設されています。太さ100㎜の管を入れ替えた場合、1㎞あたり1億円以上の費用がかかります。

本市では、水道施設について長寿命化に努め目標耐用年数※で更新することにより、更新サイクルの延伸を図っています。

② 水道料金収入の減少と物価上昇による経営環境の悪化

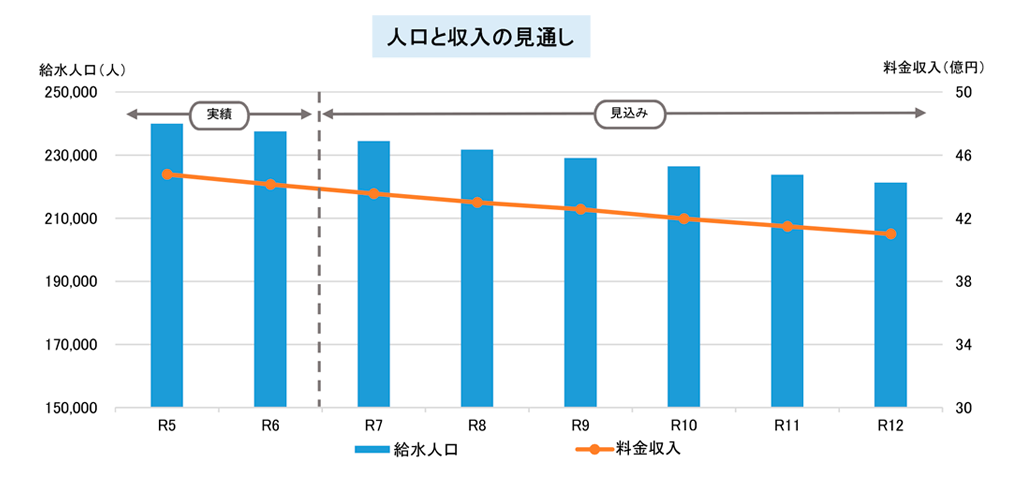

人口減少により、使われる水の量は年々減少し続けており、それに伴って料金収入も減少しています。

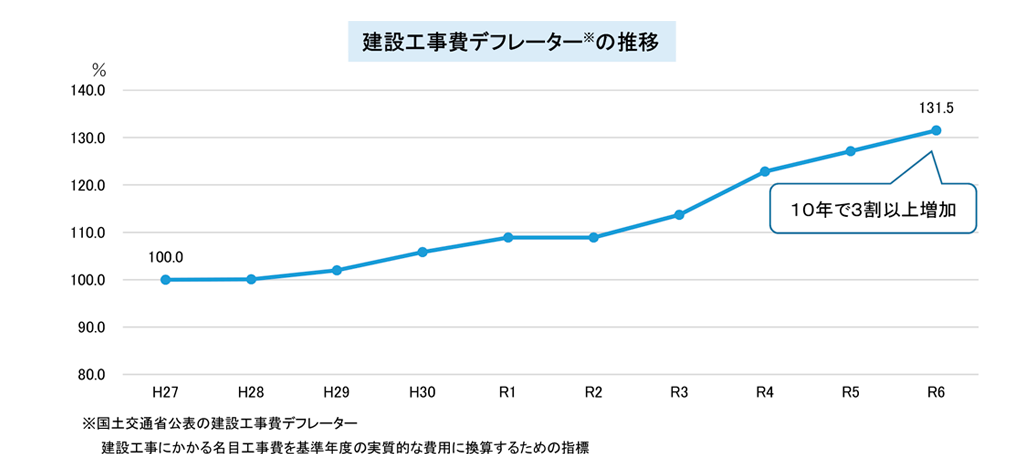

③ 資材価格等の上昇によるコストの増加

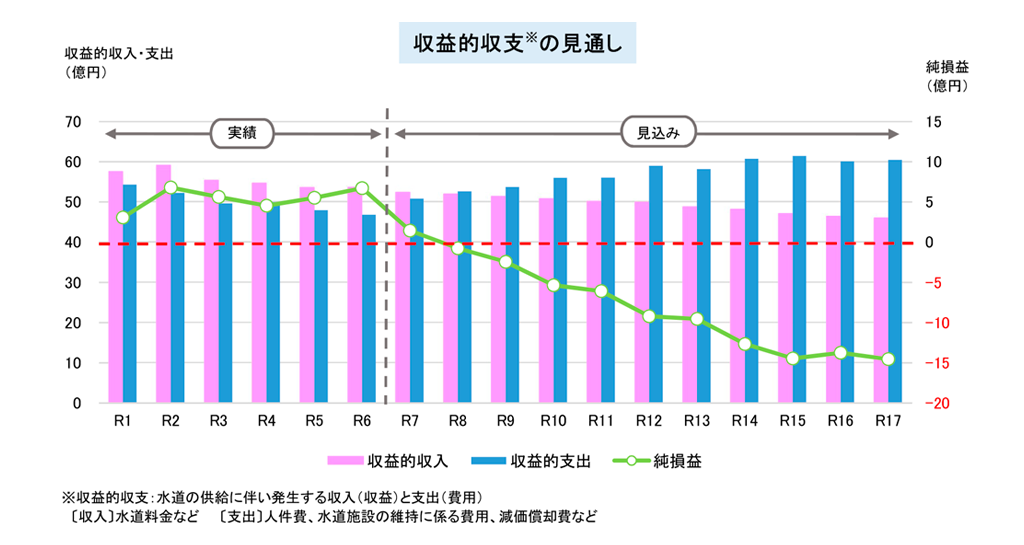

昨今の世界情勢によるエネルギー価格の高騰や円安に伴い、動力費や資材価格など物価が上昇しています。今後も国の見通しにおいて物価上昇は続くものと考えられ、料金収入の減少と重なり令和8年度以降は水道事業の赤字が続く見通しとなっています。

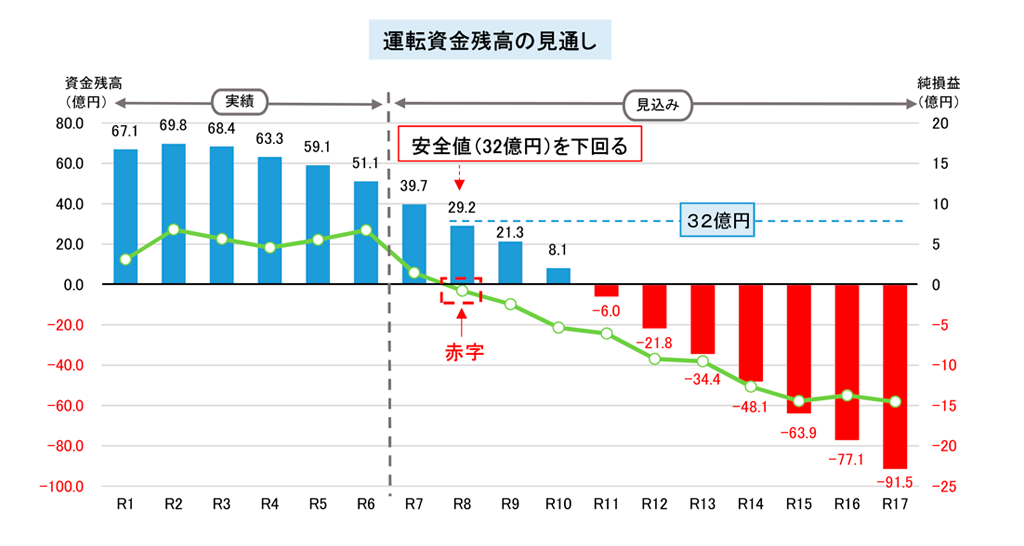

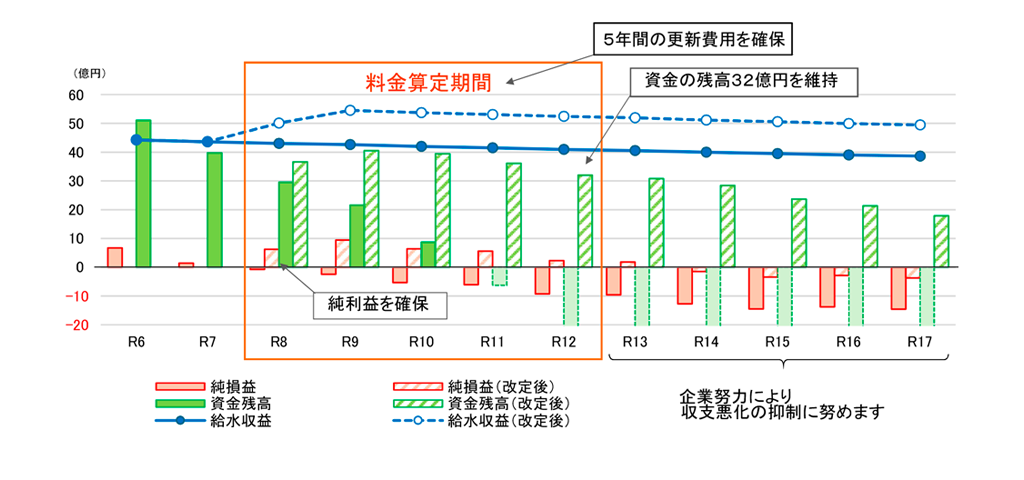

④ 今後の経営見通し

今後10年間の収支見通しを予測するなかで、運転資金残高32 億円以上※を維持することを経営目標値に設定し、当面5年間(令和8~12年度)における資金の変動を試算しました。その結果、令和8年度には運転資金残高が32億円を下回る見通しで、安定的な事業運営に支障をきたすおそれがあります。

※本市では災害等の緊急時において、4か月程度料金収入が途絶えても事業費用を賄える現金預金として、運転資金32億円以上が必要としています。

水道事業を取り巻く環境は、水道施設の老朽化及び人口減少に伴う水需要及び料金収入の減少、さらには物価の上昇により維持管理費が増加するなど厳しい状況が続いています。水道事業では、水道の安全・安心を確保するためにかかる費用は税金ではなく、お客様から支払っていただく料金収入で賄われているため、水道事業を維持するためには料金の見直しが必要です。

どんな経営努力を行っているの?

① これまでの取組

本市では、前回の料金改定から25年間※にわたり水道料金を据え置き、経営の効率化に努めてきました。※市町村合併調整や消費税率変更を除く

これまでの主な経営努力

【人件費の削減】

業務の効率化・組織体制の見直しにより削減しました。

(正規職員削減数 H18:166 人→R7:112人 ▲54人 累計▲約59.4億円)

【企業債】

・利率の高い企業債を早期返済することで、支払利息を削減しました。(▲約5.3億円)

・内部留保資金を活用し、借入を抑えることで企業債残高を削減しました。(H17:242.7億円→R6:155.3億円 ▲約87.4億円)

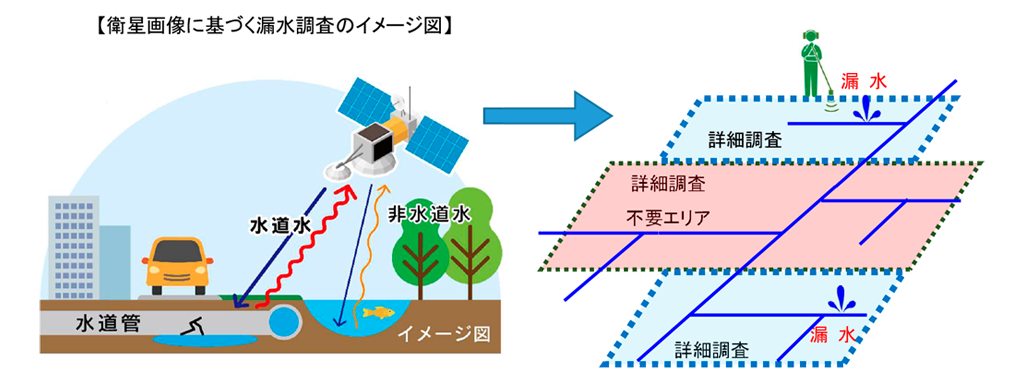

【人工衛星を活用した漏水調査】

人工衛星により人力で行う調査範囲を絞り、点検コストを削減しました。(市内1巡毎に▲約1.2億円)

従来、市内全域の漏水調査を行うための期間は10年、費用は2億円かかっていました。しかし、衛星画像に基づく漏水調査を行うことにより、全管路からターゲットを絞った漏水調査が可能となり、期間は3年、費用は8千万円に縮小され、大幅な期間・費用の削減となりました。

② これからの取組

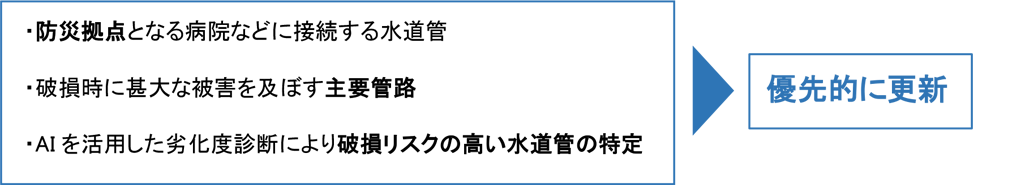

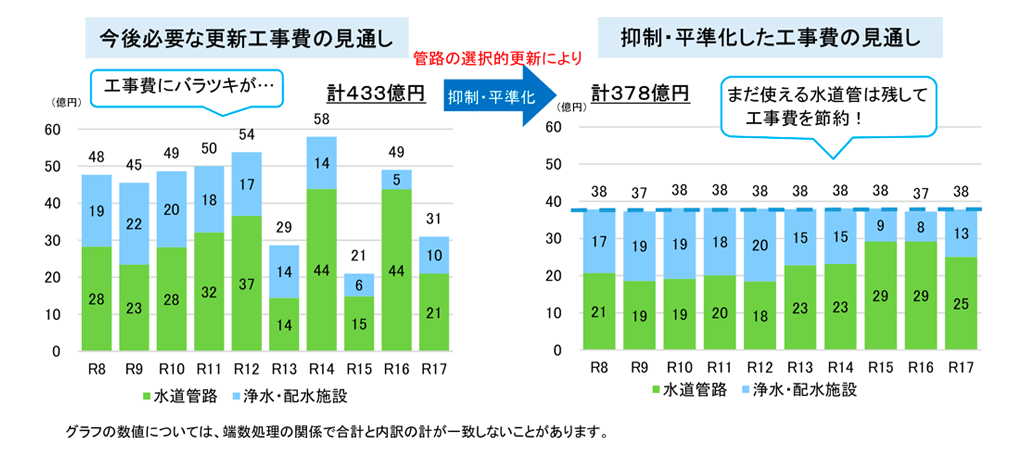

選択と集中により更新事業費の抑制と平準化を図ります

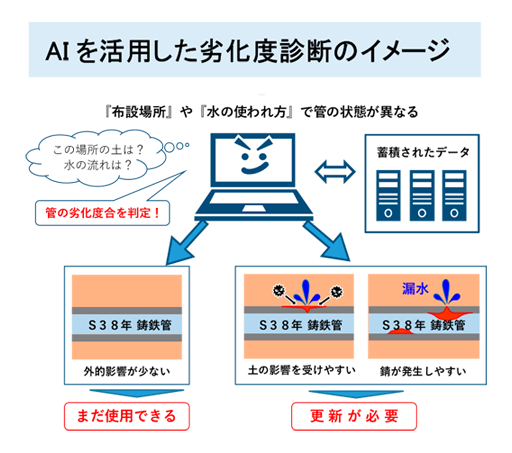

AIを活用した劣化度診断を行い、まだ使える水道管を残して更新が必要な箇所を効率的に選定するなど、更新事業費の抑制・平準化を行い、費用を節約します。

このほか、人口減少により余剰となった施設の効率的な施設整備や資産のスリム化を図るため、与板・寺泊浄水場の妙見浄水場への統合事業などにも取り組んでいます。(妙見浄水場給水区域拡大事業)

こうした工夫を重ね、不断のコスト削減に努めてもなお、水道施設の更新には多額の投資が必要となります。

料金改定の方向性(検討中)

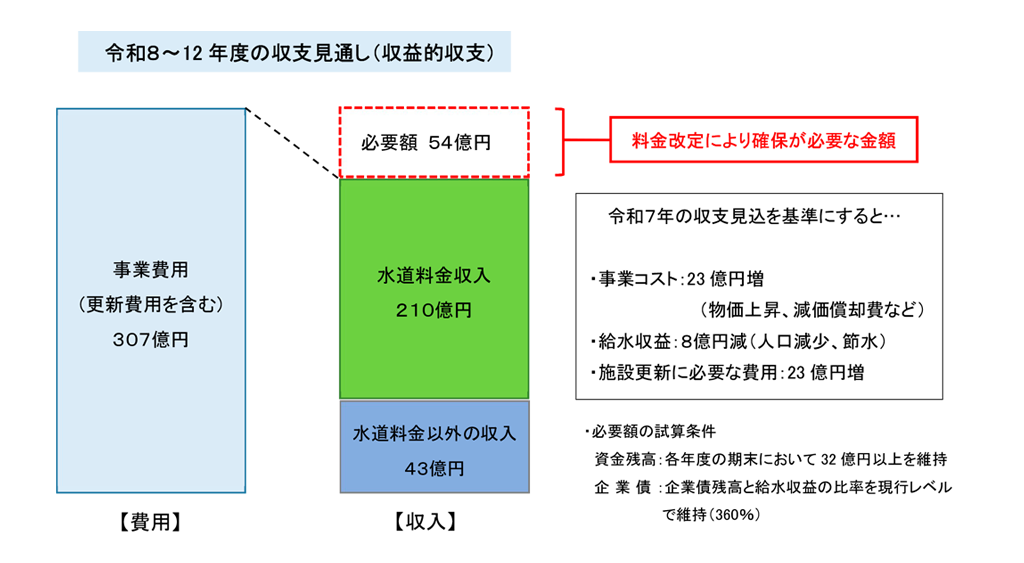

①実際に必要となる資金の見通し

計画的に更新事業を進め、水道の安全・安心を守るために必要な資金を試算した結果、令和8~12年度の5年間で新たに約54億円の財源確保が必要となることから、水道料金の見直しを検討しています。

②具体的な料金改定の内容は?

| 時 期 | 令和8年7月からの水道料金の改定を検討しています (抜本的な料金改定は25年ぶり) |

| 改定率 | 平均28%※引き上げ(改定率は口径や使用水量により異なります) ※一般家庭用(口径20㎜・使用水量20㎥)税込で月1,100円程度の引き上げを目安に検討 |

③料金見直し後の収支見通し

料金改定を行った場合、令和8~12年度までの5年間は目標とする水道施設の更新を行うことが可能となる見通しです。

しかし、令和13年度に目標とする資金残高32億円を下回り、令和14年度には収支が赤字となるため、更新事業に支障が出る見通しです。そのため、今後も節約等企業努力を行い、次回以降の改定時期や改定幅の緩和に努めます。

料金改定により更新費用を確保し、強靭化を図ります

将来の水道インフラを守るために、令和8~12年度の5年間で行う事業は下記のとおりです。

- 妙見浄水場給水区域の拡大事業が完了

- 基幹管路のうち強度が低く漏水リスクが高い鋳鉄管の更新を推進※

- 基幹病院や消防など防災拠点への水道管の耐震化を推進※

- 目標耐用年数が超過する浄配水施設の機械・電気等設備を全て更新

耐災害性の強化

漏水リスクの減少

将来のために、お客様のご理解をお願いいたします

水道施設の更新を先送りにすれば、大規模な事故や断水のリスクが高まり、将来世代に大きな負担を残してしまいます。

本市では引き続き、「蛇口をひねれば水がでるのが当たり前」な水道を維持するために効率的な事業運営と持続可能な水道サービスの確保に取り組んでまいります。

お客様にはご負担をお願いすることになりますが、水道の安全・安心を守るため、ご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

料金改定案など、詳細は今後もホームページや水道だよりでお知らせしてまいります。

FAQ -よくあるご質問-

Q なぜ料金改定が必要なの?

これまで整備してきた水道施設や水道管(以下「水道施設」とする)は、昭和50年代からの事業拡張期に整備されたものが多く、老朽化により今後2030年代から更新需要のピークを迎えます。一方で、人口減少や節水機器の普及などにより使用水量が年々減少しており、料金収入も減少を続けています。

本市では平成13年に料金値上げを行って以降、経営努力によりコストの削減に取り組み現行の水道料金を維持してまいりました。しかし、水道施設の老朽化及び人口減少に伴う料金収入の減少、さらには物価の上昇により維持管理費が増加するなど、今後も厳しい経営環境が続いていくものと想定しております。引き続き水道施設の更新や耐震化などの事業を着実に実施するなかで、今まで以上にコストの削減や収益の確保などあらゆる経営努力に取り組むものの、令和8~12年度までの5年間で新たに約54億円の財源確保が必要となり、現行の料金のままでは安定した水道サービスを提供することが難しい見通しです。

これからも安全・安心で安定した水道サービスを提供するためには、持続可能な財政基盤の構築が不可欠であり、この度料金改定を検討させていただくことになりました。

Q 料金改定をしないとどうなるの?

水道施設の更新や耐震化を着実に行い、安全・安心な水をお客様にお届けし続けるためには、持続可能な財政基盤の構築が不可欠です。料金改定を行わない場合、赤字経営となるとともに運転資金が減少していき、安定した水道サービスを将来にわたって提供することが困難になります。

Q 水道施設の更新をやめれば、経営は改善するの?

老朽化した水道施設を更新せずに使い続けると、漏水や断水、道路の陥没などのリスクが高まり、お客様へ安定した水道サービスを提供することが難しくなります。今後も安定して水道をご利用いただくために、水道施設の更新や耐震化を計画的に行っていく必要があります。

Q どのような経営努力をしてきたの?

【人件費の削減】

業務の効率化・組織体制の見直しにより削減しました。

【企業債】

・利率の高い企業債を早期返済することで、支払利息を削減しました。

・内部留保資金を活用し、借入を抑えることで企業債残高を削減しました。

【人工衛星を活用した漏水調査】

人工衛星により人力で行う調査範囲を絞り、点検コストを削減しました。

など

こうした経営努力を積み重ね、これまで20年以上にわたり料金水準を維持してきました。

また、今後もWEB口座振替受付サービスの導入やICT、生成AIの活用などDXにより、引き続き人件費やコストの削減に努めてまいります。

Q 企業債(借金)の借入を増やしたり、国・市の財政支援を受けたら料金改定をしなくていいのでは?

企業債の借入を増やしたとしても赤字の解消はできません。そのうえ、企業債やその利息を返す将来世代への過度な負担増加につながります。企業債の借入にあたっては、現状と将来のお客様の負担のバランスを考慮する必要があります。

国からの財政支援ですが、採択要件を満たしている事業は現在も活用しています。今後も、(公社)日本水道協会など全国組織を通じて政府に新たな財政支援の拡充を強く求めていきます。

また、水道事業は受益者負担が原則で、事業の経費は料金収入で賄っています。収支不足を市の一般会計からの繰り入れで賄う場合、水道使用状況に関わらず市民の税金が充てられ、市民負担の公平性が保てなくなります。加えて、一般会計では、福祉や子育てなど必要な行政サービスに充てるべき財源が制約されてしまう可能性があります。

Q 人口減少に伴った施設の再編をしたらいいのでは?

現在、効率的な施設整備と資産のスリム化に向けて、令和2年度から妙見浄水場給水区域拡大事業を実施しています。今後も水道施設の更新のタイミングに合わせて、統廃合や水需要に応じたダウンサイジングを検討していきます。

Q 料金改定にあたり、コンセッション、広域化、上下水道統合など効率化の取組について検討したの?

コンセッション方式は、利用料金の徴収を行う公共施設について、所有権を行政が有したまま、20年など長期にわたり民間事業者に当該施設の運営権を譲渡する官民連携の一手法です。給水の最終責任は行政が負うものの、契約期間が長期にわたることから熟練した職員や技術の喪失が懸念され、災害時や企業が撤退した場合、事実上の責任を果たせなくなるリスクがあり、また、国内に各家庭への末端給水事業に係る適当な事例がないため、現時点では具体的な検討は困難であると考えています。

広域化について、本市では平成17年度から3回にわたり、10市町村と合併し、事実上の広域化を実施しました。合併効果による人件費の削減などにより、20年以上にわたり料金水準を維持するなど一定の効果がありました。近年、人口減少と施設老朽化が進むなか、他事業体との経営統合による広域化にあたっては、住民負担の増加に繋がらないよう、慎重な検討が必要と考えています。

上下水道統合について、下水道使用料を水道料金と合わせて徴収するなど、可能な連携は実施しています。経営統合を行う場合、上下水道の共通業務が限定的であることなどから、職員数や費用面など目立った効果は期待できないと見込まれ、当面は現在の体制を継続することとしたものです。

他市の事例等も参考に引き続き検討してまいりたいと考えています。

これまで、浄水場の運転管理業務の委託化を行うなど、アウトソーシング(外部委託化)による業務の効率化に努めてまいりました。その他一部の業務についても、委託化の検討を行っているところですが、委託費の上昇により、直営時と比較して費用面で目立った効果が期待できないと見込んでいます。一方で、委託化に伴って実施する人件費削減により、漏水事故や災害発生時など緊急時の対応力が低下するリスクがあることから、今後業務の委託化を進めるにあたっては、慎重な検討が必要です。

Q サービス向上の取組は行っているの?

【水道料金WEB口座振替受付サービスの導入(令和7年10月より運用開始予定)】

口座振替手続きを、スマホ・PCで簡単に完結し、お客様サービスの向上と収納コストの削減を図ります。

【高精度位置測位技術を活用した水道施設探索システムの開発(令和7年度開発着手)】

・雪に埋もれたバルブや水道メーターを素早く見つけることができます。

・積雪時等の漏水修理の効率化が図れ、被害の拡大や長期化を防ぐことができます。

【水道緊急情報SMS(ショートメール)サービスの導入(令和7年12月より運用開始予定)】

断水などの緊急事態発生時に、水道局に登録済みの携帯電話番号宛にSMSで迅速に情報を配信します。など

こうした取り組みをはじめ、更なるサービスの向上に努めてまいります。

Q 料金はどのくらい変わるの?

令和8年7月から平均28%の増額改定を検討しています。

全国的な料金算定の指針である(公社)日本水道協会の「水道料金算定要領」に基づき、料金表の設計を進めているところです。メーター口径や使用水量に応じた具体的な料金表については、改めてお知らせさせていただきます。

また、新料金の自動計算表についてもホームページに掲載予定です。

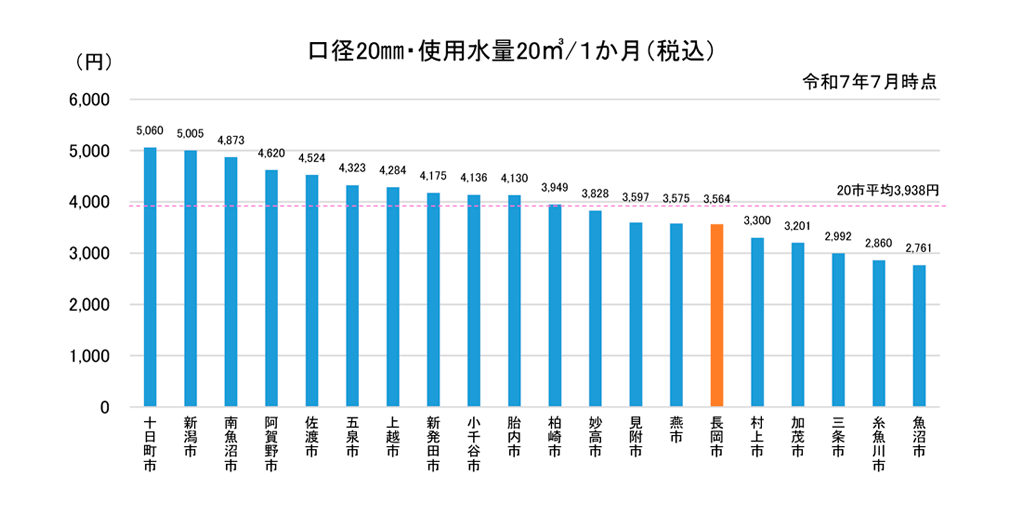

Q 県内の他市と比較して、長岡市の料金水準はどの程度なの?

本市の水道料金は県内20市の平均より低く、低い方から6番目です。料金改定を行った場合、長岡市の一般家庭用(口径20㎜・月20㎥使用)はグラフの左側の高い方へ移動します。しかし、本市以外にも料金改定を行うことを公表している市もあり、このグラフの内容については、今後変動が生じる見込みです。

Q もっと早く料金改定をしていれば急激な上昇を避けられたのでは?

令和2年度の経営戦略策定時に、令和8年度に赤字を計上し、令和9年度には内部留保資金が枯渇することが見通されており、より早い時期に料金改定に踏み切るという選択肢もありましたが、コロナ禍や物価上昇などにより社会情勢が不安定ななか、内部留保資金を活用し料金改定を見送ってまいりました。しかし、「持続可能な長岡水道のあり方に関する懇話会」において、工事費や物価上昇を踏まえて見通しを立てたところ、これ以上の先送りは困難と判断しました。

Q 近年の物価上昇による市民生活への影響を考えて、改定の時期を遅らせることはできないの?

令和8年度に改定を行わない場合、令和8年度から赤字が見込まれ、資金残高が目標とする32億円を下回り健全な経営を行うことが困難になる見通しです。重要なライフラインである水道を守り続けていくためには、料金収入の減少や物価の上昇など極めて厳しい経営状況においても、水道施設の更新や耐震化などを着実に実施していく必要があります。

料金改定は、お客様に大きな負担をお願いすることとなりますが、健全な水道事業を守り、将来に引き継いでいくために、ご理解のほどお願いいたします。

Q 段階的に料金改定をすることはできないの?

段階的に料金改定を行うことで、1回あたりの改定率を下げることは可能ですが、料金算定期間(令和8~12年度)における必要額は変わらないため、最終的な改定率は1度に改定した場合よりも上がります。

さらに、短い期間で改定を行った場合、システム改修や広報などにかかる費用が増加し、次回以降の料金改定率に影響があることから、お客様の料金負担を考慮し、段階的な料金改定は行わないこととしました。

また、人口減少が見通されていることから維持管理における一人あたりの負担は増加していきます。将来世代への料金負担が過度にならないためにもご理解ください。

Q 今回値上げをしたらしばらく料金改定は行わないの?

今回の料金改定は、現在の経営計画期間である令和12年度までの収支の見通しをもとに、その期間において水道施設の更新や耐震化などの必要な事業を着実に実施していくことができる最低限の水準となっています。水道施設の老朽化及び人口減少に伴う料金収入の減少、さらには物価の上昇によるコストの増加など、今後も厳しい経営環境が続くものと見込まれています。

現時点における機械的な試算では令和13年度に目標とする資金残高32億円を下回ることから、再度の改定の検討が必要となる見通しです。今後も経営努力を積み重ね、収支悪化の抑制に取り組むことで、次回以降の改定時期や改定率の緩和に努めてまいります。

Q 料金の改定に関して、市民への周知はどのように行うの?

料金改定はお客様や社会への影響が非常に大きいことから、丁寧にわかりやすくお伝えする必要があると考えております。当ホームページでの広報のほか、毎年6月と12月に市政だよりとともに配布している広報誌「水道だより」(中之島地域を除く)や料金改定の内容を紹介した「水道だより特別号」により、お客様への周知・理解促進を行っているところです。また、今後は料金改定のチラシを検針時に各戸へ配布するなど、漏れなくきめ細かな広報に努めてまいります。

Q 下水道使用料も変わるの?

下水道使用料についても、令和8年7月に平均10%の増額改定を行う予定です。

下水道事業が将来にわたって安定的に住民サービスを提供し続けるため、中長期的な経営の基本となる「長岡市下水道事業経営戦略」で、平均10%の増額改定を計3回行うことにより、経費回収率100%を目指す計画としており、令和5年4月に1回目の改定を行ったところです。

下水道事業経営戦略(R7.3改訂)の詳細はこちら