トキと自然の学習館|トキの様子

最終更新日 2017年4月1日

平成28年11月5日(土)、トキの里で知られる佐渡市新穂地区の地域活動団体「潟上水辺の会」の方々が長岡市トキと自然の学習館に来館されました。

潟上水辺の会は、トキ交流会館(佐渡市新穂潟上地区)を拠点に、島内外の子ども達や学生を巻き込みながら、ビオトープづくりや生きもの調査など、「人とトキが共に生きる島づくり」を目指した活動を行っています。

この度は、国内唯一の野生復帰現場である佐渡での取り組みやトキを通した地域との関わりについてあらためて知ることができました。長岡市では、今後も佐渡をはじめ各分散飼育地での取り組みを紹介するとともに、トキをはじめ自然環境保全について来館者に情報発信していきます。

|

|

【トピックス】

学習館周辺(寺泊木島地内)の田んぼに今年もハクチョウが飛来しました。

平成28年10月19日(水)、寺泊夏戸地域にある長岡市トキ分散飼育センターから佐渡トキ保護センターへトキ3羽を移送しました。

今回で5回目となる佐渡への移送は、昨年の春に当センターで生まれた若鳥3羽(542AL(オス)、547Y(オス)、558BC(メス))で、移送合計が22羽となりました。

また、平成28年9月23から24日には、野生復帰ステーションで第15回放鳥が行われました。佐渡の野生下に放鳥された長岡生まれのトキは、合計11羽となります。

今回移送したトキも、これから佐渡の野生復帰ステーションという新たな環境の中で、自然放鳥に向けて新しい仲間と仲良く元気で過ごして欲しいと思います。

<移送の様子>

▲捕獲 |

▲移送箱にて搬出 |

▲542AL 2015年生れ オス |

▲547Y 2015年生れ オス |

▲558BC 2015年生れ メス |

▲鳥インフルエンザ簡易検査 |

▲検査結果:陰性判定 |

▲飼育職員に送られ佐渡へ出発!! |

<トピックス>

佐渡において第15回放鳥されたトキが、10月10日(月)に弥彦村、10月13日(木)には長岡市内と、立て続けに飛来が確認されました。

【長岡で確認されたトキNo.276 メス】

写真提供:佐々木 譲 様 撮影日:2016年10月18日

|

|

注)羽根の赤色と黄色は、個体識別のためアニマルマーカーとして着色されています。

長岡市トキ分散飼育センターでは、今季生まれた4羽のヒナのうち、最後の一羽が6月29日に巣立ちました。大好物のドジョウをたくさん食べて、元気にケージ内を飛び回っています。現在の飼育数は、13羽(成鳥6羽、若鳥3羽、幼鳥4羽)です。

【最後に巣立ったトキのヒナが大きくなり、幼鳥になりました!】

|

|

佐渡からも、「“純”野生下生まれのトキが、昭和49年以来、42年ぶりに巣立つ」という大変うれしいニュースが届きました。

これまでに、長岡生まれのトキ8羽が、佐渡の野生下に放鳥されていますが、なんとこの秋には、さらに3羽が放鳥される予定とのこと!

長岡生まれのトキが佐渡で元気に飛び回る日が待ち遠しいです(*^_^*)

トキのみんな、元気に大きく育つんだよー!!

怪獣発見!!(平成28年6月5日)

名称:ウバタマムシ

木材の木目を生かした焼杉のような感じで、怪獣映画に出てきそうな虫でした。

また、トキと自然の学習館周辺には、アカショウビン(赤い小鳥)の「キョロロロ~」なんて鳴き声が聞こえたり、紫陽花やホタルブクロ、ねむの木などの花がとてもきれいに咲いています。

寺泊にお越しの際には、是非お立ち寄りください。皆様のお越しをお待ちしております!! (解説員:鈴木)

先日、野生下で誕生したトキ同士のペアからヒナが誕生したとの嬉しいニュースが、佐渡から届きました。何と、1976年(昭和51年)以来、40年ぶりのことだそうです!

ここ寺泊地域にある長岡市トキ分散飼育センターでも、4月23日に今季初めてヒナが誕生しました。その後、26日、28日と相次いでヒナが誕生。現在3羽のヒナがすくすくと元気に成長しています。

今も親鳥が3個の卵を抱卵中で、新たなヒナの誕生が期待されています。

誕生直後の写真です。

とっても かわいいですね!(^^)!

H28.5.2(9日齢)体重:234.0g現在の状況です。

親鳥が胃からエサを喉袋(のどぶくろ)に戻して、ヒナに給餌しているところです。

たくさん食べて、おっきくな~れ!

【ヒナには判別するためのマーキングで色付け(黒・緑)しています。】

トキの健康状態や繁殖状況などを確認するため、飼育員は事務室のモニター前から目が離ません。特に、3月から6月までの繁殖期間は、巣作りや産卵状況、そしてヒナの誕生や子育て状況など、わずかな変化も見逃すことができません。

長岡生まれのトキが、佐渡の野生下で元気に羽ばたく姿を夢みて、今日もわが子を見守る親のように“愛情たっぷり”にトキの成長を見守っています。(解説員:鈴木)

長岡市内で、今年2度目となる「野生下生まれのトキ」の飛来が確認されました!

4月6日(水)AM5:40頃

トキ1羽が、長岡市内の田んぼでエサを探している様子が確認されたとの情報提供が環境省からありました。

長岡市では、佐渡におけるトキの野生復帰を支援するため、トキの分散飼育を行っており、現在9羽のトキを飼育しています。

まるで、野生下に放鳥されたトキが、海を隔てて対岸にある佐渡市と長岡市の“かけはし”となってくれているようで、とても嬉しいニュースですね!

写真提供:鈴木 新作さん

~お知らせ~

皆さんが撮影されたトキの写真がありましたら、ぜひご提供下さい。

寺泊夏戸地区にある「トキと自然の学習館」で展示させていただきます。

よろしくお願いします。

長岡市トキ分散飼育センターで、3月20日(日)午後6時半頃、飼育担当者が監視カメラの映像にて巣内の卵を1個を確認しました。

今後1週間の間にさらに2~3個の産卵が見込まれます。

生まれた卵が有精卵で、その後の発育が順調に進んだ場合は、4月中旬にヒナが誕生する見込みです。

トキ分散飼育センターでは、親鳥による自然な子育てを応援しながら、注意深くトキ達を見守っていきます。

▲【ALペア オス7歳・メス6歳】

なお、トキと自然の学習館では、産卵状況やトキの生態など詳しく解説していますので、お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

春の繁殖シーズンに向けて、新たなペアが誕生しました。

ペア解消のため、先月、佐渡へ移送した繁殖個体(親鳥)に代わり、新たなオスのトキ一羽を受け入れたものです。現在、長岡市トキ分散飼育センターで飼育しているトキは、成鳥(繁殖個体)の6羽と平成27年生まれの幼鳥3羽の9羽になりました。

12月21日夕方、長岡市分散飼育センターに到着したオスのトキNo.422は、平成23年10月から長岡市で飼育されているメスのトキNo.163とつがいになり、BKペアとしてこれからの繁殖シーズンに備えていきます。

お互いの第一印象はどうでしょうか?

先にメスが暮らしていた繁殖ケージにオスが放されると、すぐに2羽が近づいていきました。好感触です。これから仲良くしてくれるといいですね。

かわいい子供たちの誕生を待っています。

▲新しく迎えたNo.422オス |

▲BKペアとなる No.163メス(右上)とNo.422オス(左下) |

▲2羽が同じ止まり木に 並んだところをツーショット! |

|

そしてもう一つ、とても良いニュースが入って来ました。

平成27年9月25日の第13回放鳥で野生下に放され、その後目撃情報がなかった長岡生まれの放鳥トキNo.226(2012年生まれのメス)が本州で確認されたのです。

平成27年12月19日、新潟市内の水田でエサを探している様子が新潟市民により撮影されました。放鳥後の情報がなくて心配していたので、元気で生きていることがわかり安心しました。本州に来ていたなんて、もしや生まれ育った長岡市寺泊を目指して飛んできたのでは…?

続報が待たれます。

佐渡へのトキ移送が無事終わり、現在、長岡市トキ分散飼育センターで飼育しているトキは、成鳥(繁殖個体)5羽と平成27年生まれの幼鳥3羽の8羽になりました。

これから始まる繁殖期に備えるため、11月9日にこれまで親鳥と同居していた3羽の幼鳥を親鳥と分離し、飼育ケージに移動しました。

また、この際、捕獲したすべてのトキの定期健診を行うとともに、同時にケージの大掃除や点検を行いました。

佐渡への移送個体の捕獲以降『トキと自然の学習館』のモニターではトキのライブ映像が中止されており、ご来館の皆様にご迷惑をおかけしましたが、11月10日より再び、繁殖ケージでの幼鳥たちの様子をご覧いただけるようになりました。

是非、幼鳥たちの元気な姿を見に来てください。

【幼鳥のようす】

▲捕獲 |

▲体重測定(箱ごと測定) |

▲鳥インフルエンザ簡易検査 |

▲採血 |

▲マイクロチップ挿入 |

▲カラーリング装着 |

【平成27年生まれの幼鳥】

| (正面) | (横向き) |

|---|---|

▲542AL |

▲542AL |

▲547Y |

▲547Y |

▲558BC |

▲○○○○ |

今年の春生まれた幼鳥は、まだ性別が判定されていません。今回採取した血液から、染色体検査などを行い判定をします。正面からと横向きの顔を撮影しましたが、顔や外見上の特徴などから性別を判定することはありません。

この日の幼鳥たちは初めて経験することばかりで、恐怖と驚きの連続だったのではないでしょうか。おつかれさまでした。

平成27年11月5日(木)、長岡市トキ分散飼育センターから佐渡トキ保護センターへトキ5羽が移送されました。

移送されたのは、平成26年春に長岡で生まれた若鳥4羽と、平成23年10月から受け入れていた成鳥1羽で、長岡市トキ分散飼育センターから佐渡へ移送されるのは、今回で4回目です。

天候に恵まれた穏やかな秋晴れの中、海を渡り無事佐渡へ到着しました。

佐渡での新たな環境の中、みんな仲良く元気に過ごして欲しいと思います。

【今回移送されたトキ】

(左から)518AL・502Y・493Y

・527AR(若鳥4羽とも1歳オス)・164Q(成鳥7歳オス)

※成鳥1羽は、ペア解消による繁殖個体(親鳥)

【移送の様子】

▲捕獲 |

▲鳥インフルエンザ簡易検査① |

▲鳥インフルエンザ簡易検査② |

▲すべて陰性判定 |

▲移送箱に入れる |

▲体重測定 |

▲移送箱を運ぶ |

▲積込み |

▲積込み完了 |

▲出発 |

市内の柿町で養殖されたドジョウ5kgが届きました。

このドジョウを育て、届けてくれたのは「ざいごうの里 縄文山下をよみがえらせる会」のみなさまです。長岡の分散飼育センターのトキ達のエサとして地元産のドジョウを与えるのは、これで3回目です。

「8月下旬の天候不順のためか、ドジョウがエサを食べず生育に少しバラツキがでて苦労しましたが、元気で安全なドジョウです。」と生産者の方は話されていました。

きっと、今年生まれたトキ達も喜んで食べてくれることでしょう。

▲元気すぎて、脱走! |

▲無事計量 |

▲「ざいごうの里 縄文山下をよみがえらせる会」のみなさん

平成27年9月25日、佐渡野生復帰ステーションの順化ケージにおいて第13回トキ放鳥が行われ、19羽のトキが野外に飛び立ちました。今回の放鳥には長岡生まれのトキ1羽(放鳥番号226メス)が含まれており、同日午前7時43分にケージの外へと大きく羽ばたいていきました。

長岡生まれのトキの放鳥は3回目で、これまでに4羽のトキが野生下に放されています。

これから冬に向かう野生下での暮らしは、寒く厳しいと思いますが、たくましく元気に生きてほしいと願っています。そして春には子育てのうれしい知らせが届くことを期待しています。

▲長岡で飼育時の個体番号411 = 放鳥番号226

【いままでに放鳥された長岡生まれのトキ】

| 放鳥番号 | 個体番号 | 性別 | 現状 | 放鳥日 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 198 | 384/Y/12 | ♀ | 死亡 | H26.9.26(11回) | H27.2.13 死体確認 |

| 201 | 407/Y/12 | ♀ | 生存 | H26.9.26(11回) | H27.3足環なし♂とペア形成 4.18ヒナ1羽確認 5.25ヒナ1羽(A23)巣立ち確認 |

| 206 | 409/Y/12 | ♂ | 生存 | H27.6.5(12回) | |

| 226 | 411/AL/12 | ♀ | 生存 | H27.9.25(13回) |

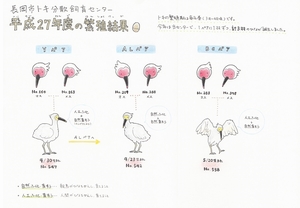

3月17日にYペアの初産卵から始まった今年の繁殖は、6月30日のBCペアの子No.558の巣立ちで一段落しました。

今年のひなは3羽です。現在、自然育雛で元気に成長しています。

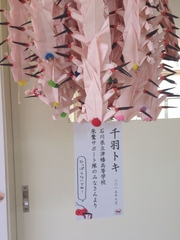

このたび「長岡市トキ分散飼育センター」に、石川県立津幡高等学校朱鷺サポート隊の皆さんから、心のこもった「千羽トキ」とトキの繁殖応援メッセージをいただきました。

長岡市と同様に、トキの分散飼育地である石川県の「県立津幡高等学校」では、平成20年に『朱鷺サポート隊』が結成され、「石川の空へもう一度トキを飛ばすこと」、「トキと人がともに暮らせるふるさとをつくること」を目標に、ドジョウの養殖、ビオトープ造り、トキの折り紙「千羽トキ」作りなど、さまざまな支援活動を行っています。また、東日本大震災の発生後は現地での支援ボランティアを行ったり、被災地へ励ましの「トキメキカード」を送るなど、その活動の幅を広げてます。このような活動は、トキはもちろん、人にとっても意義のある大変素晴らしいことだと思います。

長岡市のトキ保護増殖事業に対して、県外の高校生の皆さんから応援をいただけたことは本当にうれしく、とても感謝しています。贈呈された「千羽トキ」は、早速トキと自然の学習館内に展示させていただきました。

朱鷺サポート隊の皆さん、本当にありがとうございました。

|

|

クモが活発になる季節なのでしょうか、このごろ家でも学習館でもよくクモやその巣を見かけます。「嫌い!」「気持ち悪い!」と、どちらかといえば嫌われ者のクモですが、実はハエや蚊など害虫の天敵であるため、人間にとっては益虫と見ることもできるのです。

「ジャンピングスパイダー」とは、家の中でも見かけるハエトリグモの英名です。

今朝も学習館の廊下で見かけました。大きいクモや毒のあるクモは苦手ですが、このクモはちょぴり好きなんです。小さな体の動きがユニークだし、大きな目のあたりもかっこいいかも。名前のとおり何度もジャンプをしていました。なんだかカワイイ!と思うのは、私だけでしょうか?

▲ジャンピングスパイダー(ヨダンハエトリ)

明治以前、トキは田んぼを踏み荒らす害鳥として農家の方に嫌われていたといいます。しかし、害虫を食べてくれる鳥でもあったし、羽を加工して利用したり、肉を薬にしたりと、人間にとって有益な鳥でもありました。

たくさんの生き物たちが、さまざまな関係でつながり合って、私たちと共に生きていることを忘れてはいけないですね。

平成27年6月5日、佐渡野生復帰ステーションにおいて第12回トキ放鳥が実施され、長岡生まれのトキ1羽(放鳥番号206オス)が野外に飛びたちました。このトキは平成27年3月5日から放鳥に向けて飛翔・採餌等の訓練をしていたもので、長岡生まれのトキが放鳥されるのは今回で2回目(6月放鳥は初)で、放鳥羽数は3羽となりました。

トキは子育ての季節が終わるこれからの季節は、群れを作って仲間との絆を大事にしながら暮らすようになります。

新たに野生下に放鳥されたトキ達(オス15羽とメス4羽の計19羽)も、助け合って元気に生きていって欲しいと願います。

▲長岡で飼育時の個体番号409 = 放鳥番号206

【いままでに放鳥された長岡生まれのトキ】

| 放鳥番号 | 個体番号 | 性別 | 現状 | 放鳥日 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 198 | 384/Y/12 | ♀ | 死亡 | H26.9.26(11回) | H27.2.13 死体確認 |

| 201 | 407/Y/12 | ♀ | 生存 | H26.9.26(11回) | 足環なし♂とペア形成 4.18ヒナ1羽確認 5.25ヒナ1羽(A23)巣立ち確認 |

| 206 | 409/Y/12 | ♂ | 生存 | H27.6.5(12回) |

環境省は5月25日、野生下のトキの今期最初の巣立ちが確認されたと発表しました。巣立ちが確認されたのは、野生下生まれのトキと長岡生まれのトキ(No.201)から生まれた子(野生3世)で、5月8日に足環装着されたNo.A23です。No.A23はメスであることが分かっています。長岡生まれのトキの子が野生下で巣立つのは初めてです。

【個体番号・No.A23】

長岡市トキ分散飼育センター生まれの放鳥トキが野生下でヒナを育雛していることが確認されました。

このトキは昨年9月の第11回放鳥で自然界へ放鳥されたトキのうちの1羽・No.201(2012生まれメス)です。環境省の発表によると、3月24日に佐渡島内海岸部に近い雑木林で、足環のないオスと共にスダジイの樹上で営巣・抱卵していることが確認され、4月28日には巣上でヒナ1羽が確認されたもの(ふ化日は不明)です。長岡生まれのトキのヒナが野生下で確認されたのは初めてのことで、本当にうれしいニュースです。無事に大きく育ち、元気に巣立って欲しいと思います。

5月8日には、このヒナに個体識別のため足環が装着されました。装着時捕獲したヒナの状況は以下のとおりです。

【個体番号・No.A23】

○体重1,083g ○自然翼長170mm ○跗蹠長65.2mm ○推定日齢18日齢程度

足環装着作業中の写真【提供:環境省】

▲ヒナの体重測定 |

▲足環(個体識別)を装着 |

▲ヒナの跗蹠長測定 |

▲巣に戻されたヒナ |

世間は卒業式シーズンです。卒業生のみなさん、おめでとうございます。

長岡生まれのトキたちにも、旅立ちの時が来ました。3月12日、長岡市トキ分散飼育センターから、放鳥する個体の候補となる7羽が佐渡に移送されていきました。順化訓練ケージという大きなケージで3か月以上飛翔や餌とりの訓練をし、うまくいけばそのまま佐渡で放鳥となります。

一気に7羽が旅立ち寂しくなった飼育センターですが、まもなく繁殖シーズンが訪れます。今年もたくさんのヒナが生まれますように!そして、佐渡へ渡った長岡生まれのトキたちが、大空の下へ力強く羽ばたいていってくれますように!

【移送されたトキ7羽】

▲平成24年生まれの2羽

▲平成25年生まれの2羽

▲平成26年生まれの3羽

2月14日・バレンタインデー、夏戸にも“愛の知らせ”が届きました。

先月死亡したARペアのメスに代わり、新たに佐渡からメスのトキ一羽を受け入れしました。

始めはしきりに羽づくろいをしたりと落ち着かない様子でしたが、今はエサも食べ、元気な様子です。うまくいけば、春の繁殖シーズンにさっそく卵が産まれるかもしれません。がんばって!

さて、そんな繁殖シーズンを前に、トキについての講座を長岡市立科学博物館で開催します。寺泊は遠い…という方も、この機会にいかがでしょうか?普段なかなか聞けない科学博物館の解説も一緒に聞けますよ。詳しくは「講座情報」のページをご覧ください。

▲新しく迎えたメス |

▲ペアとなるオス |

Yペアの羽の色がだいぶ黒くなってきました。子育ての季節が近づいてきています。

今年も元気なヒナ達にはやく会いたいですね。頑張れ!

▲Yペア擬交尾中 |

▲メスが一足先に真っ黒に |

飼育ケージ内で生活をしているトキ達(24年生まれ2羽・25年生まれ2羽・26年生まれ3羽)を捕獲して、定期健診を行いました。同時にケージ内の改修工事するため、その間、一時的にトキの羽の動きを制限して、少し狭い後期育雛室で飼育しました。

▲捕獲 |

|

▲体重測定(箱ごと測定) |

▲くちばし長測定 |

▲鳥インフルエンザ簡易検査 |

▲陰性の判定でした。 |

▲初列風切羽テープ固定・2歳 |

▲初列風切羽テープ固定・2歳 |

▲初列風切羽テープ固定・0歳 |

▲まだトキ色が薄いです |

▲後期育雛室・10/21~11/12 |

▲11/12改修後の飼育ケージに移動 |

このように捕獲をして、定期的に健診や検査をしたりケージ内を改修することは、トキにとっては大きなストレスになりますが、健康で快適な飼育環境でトキを守っていくためには必要なことなのです。

鳥インフルエンザ検査の結果、すべてのトキが陰性で、改修後の飼育ケージ内で元気に過ごしています。

長岡市トキ分散飼育センターで生まれた育ったトキ2羽が、9月26日に自然界へ放鳥されました。

このトキは平成24年生まれのメス2羽で、昨年4月に佐渡に移送され、今年6月24日から野生復帰ステーションの大きな「訓練ケージ」で、自然に近い環境でのエサ採りや飛行などの訓練を積んできました。

これまでの放鳥では、佐渡で放されたトキが本州へ渡ってきたケースもあります。

もしかしたら、長岡生まれのトキたちが寺泊の空を覚えていて、生まれ育ったふるさとを訪ねてくれるかもしれません。そんな日がきたら嬉しいですね。

これから寒い季節がやってきて、エサが少なくなりますが、大空の下でたくましく生きてほしいと願うばかりです。

↓↓今回放鳥された2羽の、長岡にいた頃のようす

▲個体番号384→放鳥番号198 |

▲個体番号407→放鳥番号201 |

暑い日が続いていますね!小学生のみなさん宿題は終わりましたか?

以前にもお伝えしたとおり、長岡市トキ分散飼育センターでは、新たに7羽のひなが誕生し順調に育っています。

巣立ちを迎えて呼び方も「ひな」から「幼鳥」に変わり、外見もだいぶおとならしくなってきました。顔は黄色から少しずつ赤みが差し、オレンジ色に近くなっていきます。また、羽は灰色から白いものへと抜け替わっていきます。

※今シーズンの詳しい繁殖結果と、現在の飼育状況についてまとめました。

こちらをご覧ください。

小学生のみなさん、自由研究は済みましたか?トキと自然の学習館で、新潟県の鳥やトキについて調べてみませんか。トキはなぜ少なくなったの?トキ色ってどんな色?自然の中でどんなくらしをしているの?なんでも質問しに来てくださいね!

▲飼育員により運び出されるトキたち

移送されたのは平成24年生まれのトキたちです。今回は、早朝ということもあって、静かな見送りとなりましたが、無事に佐渡へ到着し「ホッ」としています。トキたちは、佐渡の飼育施設で自然放鳥される日を待つことになります。

そしてもう一つニュースです!

昨年佐渡へ移送された長岡生まれのトキ2羽が、自然放鳥に向けた訓練をするため、「順化訓練ケージ」に入りました。自然に近い環境の中で餌取りや飛ぶための訓練をし、順調に行けば9月の第11回放鳥で自然界へ放鳥される予定です。

ワールドカップは残念な結果でしたが、次のワールドカップが開催されるころには、たくさんの長岡生まれのトキたちが、たくましい姿で自然界の大空を飛びまわる姿が見られるかもしれませんね。(解説員・志村)

この春、生まれたトキのひなたちが、巣立ちの時期を迎えています!

トキのひなは、巣から両足を出すことが巣立ちと定義されており、生後45日ほどで巣立ちを迎えます。センターの自然育すう(親鳥がひなを育てること)で育ったひな達も次々と巣立ち、止まり木にかけられた巣から下へ降りて、ケージ内の地面を興味しんしんに探索しています。

また、人工育すうのひな達も、注射器による餌やりから、自分で餌を食べるようになり、動き回るドジョウを取れるように奮闘中です。

巣立ちのころのひなは、羽が生えそろい、成鳥に近い姿になってきますが、羽の外側の色は灰色、羽の内側は薄い黄色、そして顔は鮮やかな黄色と、独特の色をしています。

トキと自然の学習館では、今年生まれたひな達の映像をご覧いただくことができます。ぜひお越しください!(解説員・志村)

▲巣立ちを迎え、止まり木に止まる 自然育すうのひな |

▲ドジョウを取る練習中の 人工育すうのひな |

先日、学習館の裏手にある水道を使おうとしたら、蛇口の中に葉っぱのようなものがたくさん詰まっていました!

出してみると、切り取られたような円い葉っぱがボロボロと…(写真右上)

そして、その葉っぱが固められた筒のようなものが…(写真左下)

これは、「ハキリバチ」の巣です。この中に卵があると思われます。

近くにはハキリバチに切られたと思われる葉があります。(写真右下)

こんなにきれいにカットして、精巧な巣を作り上げるんですね。親の子供への愛情と、自然の神秘を感じます。(解説員・志村)

|

|

|

|

今シーズン、長岡市トキ分散飼育センターでは、3ペアの親鳥が計16個の卵を産み、現在7羽のヒナが元気に成長しています。

目標としていた、ふ化から育すうのすべてを親鳥に託す『自然繁殖』のヒナも含まれており、毎日モニター観察しているセンター職員を時にはドキドキ!ハラハラ!させながらも、順調に育っています。親鳥達も子育てにだいぶ慣れてきたようですが、もうしばらくは忙しい子育てが続きそうです。

一番最初に産まれたヒナは、顔の色が黄色くなってきています。人工育すうで育てていますが、自分で生きたドジョウを食べられるように練習を始めました。(解説員・関川)

自然育すう中のALペアとヒナ |

|

▲巣の中の卵のようす

この卵は3月18日午前6時54分に、親鳥が巣外に落としてしまいましたが、飼育員が確認したところ割れていなかったため、ふ卵器に入れ、今後は人工ふ化を行う予定です。この卵が有精卵で、順調に生育が進めば、4月中旬にヒナが誕生する見込みです。

親鳥に育てられたトキは、放鳥された場合、野生下でペアを作りやすいことから、当センターではできるだけ親鳥が子育てを行うことを目指しており、今後も注意深く見守っていきます。(解説員・関川)

雪のために、暗くて見えにくかった飼育ケージの中のトキが、雪がとけ、また良く見えるようになりました。

あれっ、よく見ると、平成24年春に生まれたNo.389(オス)とNo.397(オス)の羽色が黒っぽくなってきています。生殖羽の色づけを始めたようです。

トキは、2才の春から繁殖ができるようになります。長岡で生まれたこのトキたちも「大人になったんだなぁ。」と、感慨深いものがあります。

でも、飼育ケージのトキたちは、オス・メスを分けて飼育しており、自由に恋の相手を探して繁殖することはできないのです。

佐渡での放鳥事業が順調に進み、早く長岡生まれのトキたちも、自然の中で自由に恋や子育てができるようになると良いですね。

▲黒くなり始めた、長岡生まれのオスたち |

▲こんなに黒くなりました。 |

トキは繁殖期が近づく1月頃になると、冠羽や首や背のあたりが黒っぽい生殖羽に変わります。これは、頭や首の周りから出る黒色物質で染まった皮膚片を背面の白い羽にこすりつけて羽を着色していくのですが、トキの求愛行動の一種とも、保護色にするためとも言われています。

長岡でも1月7日頃からYペアのメス(No.163)が色づけ行動を始めています。繰り返し、繰り返し頭を背中側にこすりつけて、少しずつ黒い色が広がっていきます。

トキは一度つがいを作ると、ほぼ毎年同じ相手と繁殖をします。卵が生まれるのは例年ですと3月下旬ですので、もうしばらくはオス(No.164)との愛を育んで絆を確かめ合う恋の季節が続きそうです。

ALペア、ARペアも、色づけはまだですが、仲良く元気に暮らしていますよ。

▲黒い色がついてきたYペアのメス |

▲一生懸命色づけ中のメス(手前) オス(奥)はまだ…? |

今年誕生した4羽のヒナたちは順調に成長し、泳いでいるドジョウを自分で食べられるようになりました。ヒナたちは自分で餌が食べられるようになると後期育すう室から飼育ケージに引越します。

YペアのヒナのNo.441・No.448は、5月31日に飼育ケージに放鳥。ALペアのヒナのNo.462・No.464は、6月21日に飼育ケージに放鳥されました。

飼育ケージは、先にYペアが暮らしているケージです。まだお互いに緊張気味ですが、仲良く暮らして欲しいですね。(解説員 関川)

▲放鳥前の身体測定 No.441 |

|

|

▲飼育ケージのようす

自然の中で生まれたトキのヒナたちは、巣の中にいる間はずっと親鳥から口移しで餌をもらって成長します。卵からかえったばかりのヒナの体重は60g程度ですが、ふ化後40日ほど経つと体重は1.5kg前後に増え親鳥とそれほど変わりないくらいに大きくなり、巣立ちをむかえます。両足が完全に巣の外に出ることが巣立ちの定義とされ、呼び方もヒナから幼鳥へと変わります。巣立ち後も1~2ヶ月の間は親鳥が行動を共にして、餌のとり方、飛び方、自然の中での生活を教えていくのだそうです。

人工飼育のヒナたちは、自然界で成長するヒナよりも少し早く、ふ化後30日頃になると自分で餌をとる練習を始めていきます。生きているドジョウを上手に自分で食べられるようになる35日から40日位の時期に、飼育ケージに移動します。飼育ケージの中には、高さ2.5mと1.5mの止まり木や餌のドジョウを入れる小さい池があり、内部は衝突時の衝撃緩和のために樹脂ネットで覆われています。少し広くなったすみかで少しずつ飛ぶ練習をしていきます。人間は親鳥のように飛び方を教えてやることは出来ません。幼鳥たちは生まれ持った本能という力で飛ぶのです。(解説員・関川)

▲No.462.38日齢 No.464.33日齢・後期育すう室 |

|

▲生まれて十五日のヒナ

今年の繁殖シーズンで、トキ分散飼育センターではこれまで「Yペア」から2羽、「ALペア」から2羽、合計4羽のヒナが誕生しました。

昨年よりも少ない数となりましたが、皆、元気に成長していってくれることを願います。(解説員・志村)

▲生まれて一日目のヒナ

通常、ヒナは、卵の膨らんだ側が頭になる向きで殻に入っていますが、このヒナは「逆子」でした。そのため自分で殻を割って出てくることができず、獣医師の助けを借りて、無事、誕生しました。

たくさん餌を食べて、大きくなってね。(解説員・志村)

昨年、トキ分散飼育センターで誕生した若鳥のうち3羽が、佐渡での放鳥訓練に向けてセンターを出発しました。

出発の朝には3羽を送るセレモニーが開かれ、森市長や、地元の区長さん方、そして大河津小学校の4年生38名の皆さんらが見送りに訪れてくださいました。

今回、旅立った3羽は、自然界に放鳥されるトキの候補になります。長岡生まれのトキが大空に飛び立つ日を期待しましょう。

卵が生まれてから一年間ずっと成長を見守ってきた若鳥たちなので、新たな門出がうれしく、そしてちょっと寂しい、そんな出発式でした。(解説員・志村)

▲セレモニーの様子 |

▲佐渡トキ保護センター長へ トキを渡しました。 |

「トキと自然の学習館」は、平成16年に閉校した「寺泊町立夏戸小学校」の校舎の一部を改修して開館しました。玄関前には卒業生から記念に植樹された桜の木が何本も大きく成長していて、春の訪れと共に美しい花を咲かせて、私達の目を楽しませてくれます。

先日、桜の木の下に積もった雪の上に点々と何かが落ちているのを発見しました。良く見るとそれはなんと新芽の外皮の部分でした。最近少しずつ枝先の花芽が膨らんで来たなと思っていたら、ウソ(アトリ科)に食べられてしまったのです。ウソは、硬い外側の皮をむいて柔らかな内側の部分だけをついばんで行きます。桜にとっては迷惑ですが、ウソもたくさん食べて厳しい冬を生き抜いて行かなければなりません。これも自然の中ではごく当たり前なことなのです。

一羽でも多くの鳥達が、無事に春を迎えられることを祈ります。でも、桜の花もきれいに咲いてくれると良いなと思います。(解説員・関川)

▲玄関前の桜 |

▲ウソの食べ残し |

2013年2月24日 冬の海鳥観察会を開催しました。

2月24日、学習館主催の第四回イベントが行われました。

今回は寺泊水族博物館の展望室から、日本海の冬の海鳥を観察しました。

観察の様子はこちら

親鳥の羽の色付け行動が頻繁になり、生殖色がだいぶ広がってきました。そろそろ巣づくりが始まりそうです。

自然の中でトキは、アカマツやコナラやスギなどの大きな木に直径約60センチにもなる巣を作ります。

分散飼育センターでは、ケージ内の止まり木に飼育員が作った代用巣を置きます。YペアとALペアのケージにはクズのツルで編んだ代用巣を、ARペアのケージにはより自然に近い巣を作れるように枝組だけを用意しました。

産卵が近づくとこの代用巣の中に小枝や草をたくさん運び込んで、卵を産む産座を作ります。

長岡寺泊はまだまだ寒いですが、少しずつ春が近づいて来ています。(解説員・関川)

▲Yペアの代用巣 |

▲ARペアの代用巣 |

▲30羽ほどの白鳥が餌を探しに来ています

白鳥は家族一緒に行動します。少し灰色っぽい羽色の白鳥が去年生まれた子供ですね。もう少し暖かくなるまで日本で過ごします。みんな仲良く元気でね。(解説員・関川)

▲トキの親鳥が今年初めての「色づけ」

行動を始めました。

トキは春の繁殖期を前に、自分で出した黒い色素を羽に塗りつけて繁殖羽に変わります。その行動がもう始まったんですね。

色づけ行動とともに、つがいが絆を確かめ合うために小枝を渡しあう「枝渡し」の行動も見られました。

飼育センターは一足早く春の予感。ヒナの誕生に期待が高まります。(解説員・志村)

▲寒さに強いトキたちは、意外と平気な顔で

エサをついばんでいるようです。

寺泊夏戸地区は、海岸からも近いので、時々強い風が吹き付けます。

寒さに強いトキたちは、意外と平気な顔でエサをついばんでいるようです。

あれ?でも食事が終わると、兄弟で身を寄せ合ってくっついているみたい。

やっぱり寒~いよねぇ。(解説員・関川)

▲長岡市寺泊地区に初雪が降りました。

今年の春に生まれたトキの幼鳥たちの目には、雪はどのように見えているのでしょうか?

ビックリ?キレイ?コワイ?サムーイ?

少し融けて上から落ちてくる雪に驚いて、ケージの中を飛び回る姿も見られました。

獣医さんは、「怖いのかな、エサもいつもより食べてないね。」と話していましたヨ。

佐渡から新しい仲間が来るころには、本格的な雪が積もるかも知れませんね。(解説員・関川)

▲佐渡トキ保護センターからトキ

1ペアを受け入れました

▲トキの親子(奥が子ども)

大きさも親鳥と変わりないくらいまで成長しました。

ただ、まだ子どもですので、顔の色は、黄色味がかっています。

このページの担当

- 環境政策課

- 〒940-0015 新潟県長岡市寿3-6-1(環境衛生センター)

TEL:0258-24-0528 FAX:0258-24-6553